„Klimalehrpfad“ – Kooperation mit Christlicher Münsterschule

Die Christliche Münsterschule Bad Doberan wurde im Vorjahr bundesweiter Energiesparmeister.

Die Münsterverwaltung beteiligte sich jüngst am Schulprojekt „Klimalehrpfad“ und thematisierte gemeinsam mit Schülern der 5. und 6. Klasse und der Dipl.-Biologin Ina Sakowski den Artenschutz am Doberaner Münster.

Im Rahmen des Klimalehrpfades wird es auch eine Tafel in der Nähe des Münsters geben.

Tiere am und im Doberaner Münster (1)

Seit Errichtung des Münsters vor mehr als 700 Jahren hat es immer vielerlei tierische Bewohner am und im Münster gegeben.

Mit Dipl.-Biologin Ina Sakowski schauen wir diesbezüglich in die Vergangenheit und Gegenwart.

Ob es nun geflügelte Wesen, wie Stechimmen und Fledermäuse, diverse Vogelarten wie z.B. Turmfalke, Waldkauz, Mauersegler oder Schleiereule sind; oder aber solche, die am Boden leben, wie Mäuse, Molche und Käfer. Sie alle haben mit Sicherheit in teils großem Umfang auf dem riesigen Klostergelände und auch im Münster selber ihr Domizil gehabt.

So berichten Akten aus dem Jahr 1600 von Bienenstöcken an der inzwischen vollständig verloren gegangenen Neuen Mühle, wenige hundert Meter östlich vom Klosterareal. Auch nordöstlich des Münsters, im sogenannten „Tiergarten“, wurde demnach im 17. und 18. Jahrhundert Wild gehalten. Möglicherweise stammt der heute noch im nördlichen Münster an einem Pfeiler zu besichtigende Rothirschkopf eines Zehnenders aus diesem klostereigenen Gehege.

Selbst von Wölfen wird in alten Akten berichtet. So nahmen mehrere Bauern 1552, im nur vier km entfernten Brodhagen, einer alten Fähe sieben Junge weg und erhielten dafür vom Domanialamt eine Prämie (schriftliche Mitteilung Martin Heider, 2020).

Einige der o.g. Tiere leben bis heute im Münster sowie dessen Außengelände. So kann man im Frühjahr bei sonnigem Wetter sowie ausreichend Wasserstand und -qualität im großen Teich am Münster an der Wasseroberfläche balzende Kammmolche beobachten (eigene Beobachtung Anfang der 2000er Jahre). Eine europaweit streng geschützte und heutzutage auch in MV immer seltener werdende, stark gefährdete Art.

Tiere am und im Doberaner Münster (2)

Die lauten, immer in Kolonien lebenden Dohlen sind das ganze Jahr am Münster anzutreffen. Der aufmerksame Besucher kann ihr lebhaftes Treiben von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang bewundern. Die Paare sind sich ein Leben lang treu und häufig gemeinsam anzutreffen.

Sie haben die Auswahl zwischen 53 Nistkästen, die vom NABU ab 1997 eigens für sie im Gewölbe angebracht wurden. Die immer im Mai stattfindenden Nestlings-Kontrollen und -Beringungen dokumentieren 25-35 erfolgreiche Bruten jedes Jahr (schriftl. Mitteilung Frank Emmerich, 2020).

Aufgrund dramatischer Bestandsrückgange in den 80er und 90er Jahren (ca. 1.000 Brutpaare in MV) wurde die Dohle in der Roten Liste der Brutvögel MVs von 2003 als „vom Aussterben bedroht“ aufgeführt.

Dank von Naturschutzverbänden initiierten umfangreichen Aufklärungskampagnen und Maßnahmen in Städten und Gemeinden, wie z.B. das Kasten- und Kirchturmprogramm, erholten sich die Dohlenbestände langsam. Aktuell ist der Bestand mit 83.000 - 140.000 Brutpaaren landesweit relativ stabil und die Dohle als Brutvogel in MV ungefährdet (vgl. Rote Liste der Brutvögel MVs von 2014).

Verwilderte Stadttauben versuchen jedes Jahr, ebenfalls in Rüstlöchern, Nischen oder sogar Dohlenkästen zu brüten, was von wenig Erfolg gekrönt ist. Im Zuge der letzten Sanierungen wurden von der Münsterverwaltung gezielt bauliche Maßnahmen vorgenommen, um diese häufig vorkommende Art vom Kirchenbau fern zu halten. Schließlich möchte man im Sinne des Artenschutzes bevorzugt gefährdeten und geschützten sowie seltenen Tierarten eine Heimstadt bieten.

„Kinderrundgang mit Tieren“ durch das Münster

Für Kinder und Familien gibt eine Möglichkeit, das Doberaner Münster zu erkunden.

Mithilfe des Rundgangblattes „Kinderrundgang mit Tieren“ erfährt man an verschiedenen Stationen Wissenswertes über ausgewählte Ausstattungsstücke. Dabei helfen die unterschiedlichen Tiere, welche die Kinder finden und identifizieren können.

Es gilt zum Beispiel den König der Lüfte, der auch ein Zeichen für das Göttliche ist, auf dem Gestühl zu finden, den passenden Tiernamen auf dem Rundgangblatt einzutragen und damit dem Lösungswort ein Stück näher zu sein.

Dabei geht es nicht immer nur darum, tatsächliche Erkenntnisse weiterzugeben, sondern es soll die Kinder auch ermutigen, eigene Zugänge zu finden. So hinterließ ein Kind im Gästebuch eine mögliche Erklärung für die besondere Darstellung eines Ausstattungsstückes: „Das ist bestimmt nicht fertig geworden, weil der Mann, der es geschnitzt hat, gestorben ist.“

Der Rundgang richtet sich an Kinder der ersten bis siebten Klasse zum selbständigen Lösen. Mit elterlicher Hilfe können auch Kindergartenkinder damit umgehen.

Das Blatt ist bei Besichtigung des Münsters kostenfrei an der Kasse erhältlich.

Konstanze Heider/Anne Jax

Foto 1: Anne Jax, Foto 2: Pelikangestühlswange (um 1300) - Martin Heider

Tierdarstellungen in der Adolf-Friedrich-Loggia (Teil 1)

Eines der eindrucksvollsten Grabdenkmäler im Münster wurde Anfang des 17. Jahrhunderts, mitten in den Wirren des 30-jährigen Krieges, für den Herzog Adolf Friedrich I. und dessen erste Gemahlin Anna Maria vom Leipziger Baumeister Döteber errichtet.

Es besteht aus dem Gruftgewölbe und der darüber errichteten sechsbogigen Loggia, die zahlreiche Abbildungen von Ornamenten, christlichen Symbolen, Blüten, Fabelwesen sowie damals in Europa bekannten – sowohl rezenten als auch ausgestorbenen - Tierarten aufweist.

Auffallend sind die detailgetreuen und zoologisch teilweise sehr korrekten Darstellungen verschiedener Insekten, Amphibien und Reptilien, Säugetiere sowie einiger Weichtiere.

Es stellt sich die Frage, woher der Bildhauer diese genauen Kenntnisse hatte. Entweder wurde ein führender Naturforscher der Zeit hinzugezogen oder aber – was wahrscheinlicher ist - man nutzte Vorlagen aus damals bekannten Enzyklopädien, Sammlungen u.a. Quellen.

Das 15. und 16. Jahrhundert war nicht nur das Zeitalter der Entdeckung neuer Kontinente mit einer exotisch anmutenden Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch der Beginn der systematischen Erfassung, (Neu-)Ordnung und wissenschaftlichen Kategorisierung von Tier- und Pflanzenarten, die mit Beginn des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte. Vielen bekannt ist sicher das lebensgroße Ölgemälde „Rhinozeros Clara“ des französischen Malers Jean Baptiste Oudry (1686-1755), das sich heute neben 33 anderen Gemälden und 43 Zeichnungen als weltgrößte Oudry- Sammlung im Staatlichen Museum Schwerin befindet. Herzog Christian Ludwig II. von Mecklenburg war ein eifriger Sammler dieser Werke.

In der Renaissance bildeten Künstler, v.a. Maler, heimische und exotische Tiere sehr natur- und detailgetreu ab. Beispielhaft dafür sei Albrecht Dürer (1471-1528) genannt, der sehr viele lebensechte Zeichnungen und Bilder schuf, wie z.B. der „Hase“, „Blaurackenflügel“, das „Käuzchen“ oder das „Rhinozeros“.

Der Wiener Stadtarzt und Universalgehrte Conrad Gesner veröffentlichte zwischen 1551 und 1560 seine vierbändige, reich illustrierte „Historia animalium“ - eine Tierenzyklopädie, die auch in Deutschland als "Thierbuch" sehr bekannt war. Auf 4.500 Seiten und in 1.000 Holzschnitten werden ca. 800 damals in Europa bekannte Tierarten vorgestellt und deren Körperbau, Lebensweise, Fortbewegung, Verbreitung und Nützlichkeit dargestellt. Als aufgeklärter Zeitgenosse glaubte und beschrieb Gessner aber auch noch einige Fabelwesen, wie z.B. Seeschlangen und das Einhorn.

Nur wenige Jahrzehnte später (1615) erschien das „Theatrum Naturae“ des Nürnberger Malers Lazarus Roeting und seines Neffen Michael Rötenbeck, mit zahlreichen Tierzeichnungen und -aquarellen, insbesondere Vögeln. Auch hierin werden fantasievolle Fabelwesen und exotische Tiere dargestellt.

Nicht zuletzt konnte der Leipziger Baumeister Döteber (und seine Steinmetzen) theoretisch auch auf den großen Buchbestand der 1409 gegründeten Universität Leipzig zurückgreifen. Die dort 1549 gegründete Bibliothek nahm im Zuge der Reformation zunächst die Buchbestände im Rahmen vielfältiger Klosterauflösungen auf. Schon 1550 zählten etwa 6.000 Drucke und rund 750 Handschriftenbände (das entspricht etwa 1.500 Werken) zu ihrem Besitz.

All diese Werke, Arbeiten, Enzyklopädien, Sammlungen u.v.m. könnten dem Baumeister der Loggia bekannt gewesen sein.

Text: Dipl. Biologin Ina Sakowski

Fotos: Ina Sakowski (Satow), Michael Berger (Rostock)

Tierdarstellungen in der Adolf-Friedrich-Loggia (Teil 2)

Von Dipl.-Biologin Ina Sakowski – Ab Teil 2 dieser Folge wird versucht, die Tierabbildungen naturwissenschaftlich ein- bzw. zuzuordnen.

Grundsätzlich sind alle Tier- (und Pflanzen-) Reliefs der Loggia als künstlerische Darstellungen zu werten, die in vielen Fällen eine christliche, z.T. eine weltliche Symbolik repräsentieren sollen. So gilt z.B. der Hase als Fruchtbarkeits- und Auferstehungssymbol, die Schlange als Hinweis auf Verführung und Sünde, der Hund als Symbol für Treue und Frömmigkeit, der Hirsch mit seinem sich jährlich erneuernden Geweih als Zeichen für Wachstum/ Erneuerung, der „gefährliche“ Bär als Hinweis auf Todsünde und den Teufel; das Einhorn steht für Stärke sowie Reinheit und die Muscheln sind ein Hinweis auf die Auferstehung.

Der gesamte „Jagdbogen“ (Arkade Nr. 3) stellt nicht nur viele zoologisch eindeutig zuordenbare Spezies dar, sondern die Jagd an sich steht für den (weltlichen) Regenten/ den Herrscher. Das verdeutlich auch die Anordnung dieses Bogens, direkt hinter dem Standbild von Adolf Friedrich (Abb. 1) und nicht links oder rechts von ihm.

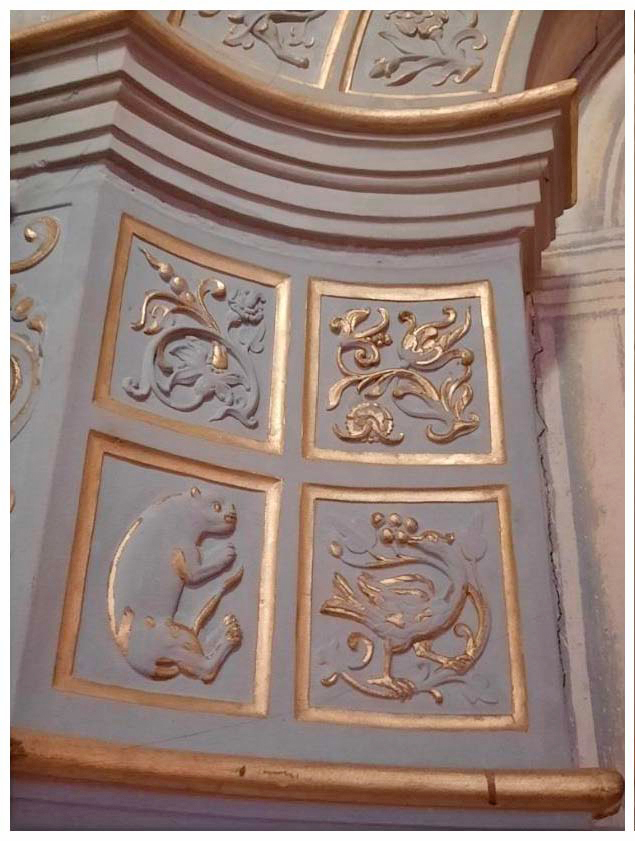

Im Weiteren werden die gehäuft auf den Arkadenbögen zwei und drei sowie auf den darunter befindlichen jeweiligen Säulenbasen abgebildeten Tierdarstellungen beschrieben (von links nach rechts bzw. oben nach unten). Jeder Bogen besteht aus 2x10 Feldern, in denen die einzelnen Reliefs ausgeführt wurden. Jede Bogenbasis fußt auf jeweils 2x2 angeordneten Darstellungen. Die Größe der mit einem dünnen Goldrand eingefassten Einzelrelief/-darstellungen beträgt durchschnittlich 11x13,5 cm.

Der ganz links angeordnete erste Bogen weist verschiedene Blumen-Ornamente und -Symbole auf, wie z.B. eine (weiße) Nelke als Zeichen der Trauer und eine Lilie als Symbol für Reinheit und Unschuld. Außerdem wurden vier symbolträchtige Tiere abgebildet: Pelikan oder Reiher (mit Aal oder Schlange im Schnabel), Hahn oder Phönix, Ziegenbock sowie Birkhahn mit Hufeisen im Schnabel und deutlich erkennbarer „roter Rose“ über dem Auge.

Die linke Bogenbasis zeigt in ihren vier Feldern die Wappentiere bzw. -abbildungen von vier weltlichen Herrschaftsbereichen auf: den schwarzen Stierkopf mit aufgerissenem Maul für das Herzogtum Mecklenburg, den schreitenden goldenen Greif für die Herrschaft Rostock, den schräg liegenden Stierkopf für die Herrschaft Werle und den silbernen weiblichen Arm mit goldenem Ring für den Landesteil Burg Stargard. Es sind also die Insignien der weltlichen Herrschaft des Mecklenburger Herzogs Adolf Friedrich (Abb. 3).

Die rechte Bogenbasis stellt vier Blüten-Ornamente dar. Mit Fantasie kann man auch die „sich in den Schwanz beißende Schlange“ als Symbol der Ewigkeit erkennen.

Der „Gliedertier-Bogen“ überwölbt die zweite Fensternische von links. Er bildet acht verschiedene Wirbellose der zu den Gliedertieren gehörenden Gruppe der Insekten (6 Beine), der Krebse (10 Beine) und der Spinnen (8 Beine) sowie zehn Blüten-/ Pflanzenornamente (als Aufsicht) und zweimal einen traubenfressenden Vogel ab. Der Bogen fußt auf je 2x4 Blüten-Ornamenten bzw. -Symbolen (Abb. 2).

Das in der oberen Reihe als 2.v.l. und 2.v.r. dargestellte Relief je eines, an einem Rebstock Trauben fressenden, Vogels stellt ein uraltes christliches Symbol dar. Fachlich gesehen fressen nur wenige heimische Vögel Weintrauben, so z.B. der Star. Sein bläulich-silbern schimmerndes Deckgefieder könnte auf dem 2.v.l. Vogelrelief mit Blattgold angedeutet sein. Der andere Singvogel (2.v.r.) sitzt auf einem Zweig, der an eine mit geöffnetem Maul dargestellte Schlange erinnert und kann nicht eindeutig determiniert werden. Trauben fressende heimische Vögel sind auch Amseln und Drosseln, gelegentlich auch Sperlinge.

An Stelle 3.vl. und 3.v.r. wurde je ein Dekapode („Zehnfüßer“) dargestellt, deutlich erkennbar an dem langgestreckten, gut abgegrenzten Hinterleib, den 5 Beinpaaren sowie zwei Fühlern. Lediglich die an den zwei vorderen Beinpaaren dargestellten Scheren sind in natura wesentlicher größer ausgebildet. Beim rechts am oberen Bogen dargestellten Tier könnte es sich um den im 17. Jahrhundert in MV und anderorts häufig vorkommenden und regelmäßig verzehrten Europäischen Fluss- bzw. Edelkrebs handeln. Heutzutage ist diese Spezies europäisch streng geschützt sowie deutschlandweit stark gefährdet. Seit dem 19. Jahrhundert verdrängen ihn amerikanische Krebsarten aus seinen angestammten Habitaten; Krankheitserreger und mangelnde Wasserqualität tun ein Weiteres.

Die zwei mittig im oberen Bogen dargestellten Insekten stellen zwei verschiedene Käferarten dar, von denen mind. eine Spezies – die rechte, feingliedrige - ein sog. Kurzflügelkäfer sein könnte. Typisch sind die deutlich verkürzten Flügeldecken und der dadurch in Teilen ungeschützte Hinterleib. In Deutschland kommen aktuell mehr als 1.500 Arten dieser überwiegend räuberisch lebenden Käfer vor. Sie besiedeln alle terrestrischen und semiaquatischen Lebensräume.

Der zweite Käfer erinnert mit seinem massigen Körper und den durch Flügeldecken geschützten, kompakten Hinterleib an einen Laufkäfer. Auch er weist, wie die feingliedrige Spezies, ein parallel zum Körper gewelltes Brustschild auf. Dies ist der Fantasie des Künstlers entsprungen. Ebenso wie die anatomisch nicht korrekte Darstellung der Mundwerkzeuge des massigen Käfers, die nicht am Kopf, sondern am vorderen Brustschild ansetzen. Beide Käfer wurden in der heute noch üblichen Präparationsweise dargestellt: das vordere Beinpaar und die Fühler nach vorne gestreckt, die hinteren beiden Beinpaare nach hinten angewinkelt.

In der unteren Bogenreihe wurde an den Stellen 2.v.l. und 2.v.r. je ein Spinnentier mit seinen charakteristischen zwei Körperabschnitten, den jeweils vier Beinpaaren sowie zwei Kieferklauen am Vorderkörper/ Kopf dargestellt. Die Ausrichtung der zwei vorderen Beinpaare weist auf die Gruppe der Webspinnen hin. Aktuell leben in MV ca. 600 und deutschlandweit ca. 1.000 Arten, die sich durch den Bau von selbst produzierten Netzen auszeichnen. Ist die rechte Spinne fachlich korrekt dargestellt, hat der Reliefkünstler auf der linken Bogenseite zwei Beinpaare zu viel sowie auch noch am falschen Körperteil entspringend dargestellt (Alle Laufbeine von Spinnen wachsen am Vorderleib.).

An Stelle 4.v.l. und 4.v.r. sind zwei Exemplare einer zoologisch sehr urtümlichen Insektenfamilie, der Libellen, abgebildet. Beide Exemplare, insbes. das linke mit seiner auffallend breiten Flügelbasis (wie heute rezent nicht existent), erinnern an fossile Abdrücke. Libellen existieren seit mehr als 300 Millionen Jahren mit einer bis heute weitgehend gleichen Anatomie und Flugtechnik. Im Karbon und Perm flogen riesige Exemplare mit einer Flügelspannweite bis zu 70 cm. Die 63 aktuell in MV lebenden Arten weisen Spannweiten von 2 bis 11 cm auf.

Libellen sind Raubinsekten und erhaschen ihre Nahrung im Flug. Da sie als eine der wenigen Fluginsekten jeden ihrer vier Flügel durch eine kräftige, direkte Flugmuskulatur einzeln bewegen können, vollführen sie oft beeindruckende Flugmanöver, um mit bis zu 45 km/h ihre Beutetiere im Zickzack-Kurs zu ergreifen. Sehr hilfreich dabei sind ihre großen Augen, die aus bis zu 30.000 Einzelfacetten bestehen. Bei den Kleinlibellen sitzen die Augen weit voneinander getrennt als Halbkugeln seitlich am Kopf (wie bei 4.v.l., aber Körper von Großlibelle); bei den Großlibellen stoßen sie oben in der Kopfmitte zusammen (wie 4.v.r., aber Körper einer Kleinlibelle).

Libellen besitzen annähernd gleich große Vorder- und Hinterflügel sowie sechs Beinpaare, die an der Brust entspringen. Insbesondere Kleinlibellen haben lange Beine (deutlich sichtbar an Insekt 4.v.r., aber insgesamt nur vier Beine sichtbar) und können ihre zwei Flügelpaare in Ruhestellung zusammenklappen. Bei den Großlibellen bleiben die vier Flügel auch in Ruhe waagerecht vom Körper abgespreizt (wie bei beiden Reliefs). Die komplizierte Metamorphose von Libellen u.a. Insektenarten war zur Zeit des Loggiabaus noch unbekannt. Erst die deutsche Kupferstecherin und Naturforscherin Maria Sibylla Merian publizierte Ende des 17. Jahrhunderts ihre damals Aufsehen erregenden Bildbände und Texte zu „Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung“ sowie der „Metamorphosis insectorum Surinamensium“. (Fortsetzung folgt im nächsten Newsletter)

Text: Dipl. Biologin Ina Sakowski, Fotos: Ina Sakowski (Satow), Michael Berger (Rostock), Martin Heider.

Tierdarstellungen in der Adolf-Friedrich-Loggia (Teil 3)

Von Dipl.-Biologin Ina Sakowski – Fortsetzung der Teile 1 und 2 in den Newsletter-Ausgaben vom März und April 2023. Ab Teil 2 dieser Folge wird versucht, die Tierabbildungen naturwissenschaftlich ein- bzw. zuzuordnen. Diese Folge thematisiert den dritten Jagdbogen.

Der dritte, sog. „Jagdbogen“, befindet sich in Verlängerung des Treppenaufgangs zum „Theater“ sowie direkt hinter dem Standbild des Herzogs. Im Mittelalter erreichte die höfische Jagdkultur einen Höhepunkt und wurde zum Privileg und Statussymbol des Adels. Die Jagd diente weniger dem ursprünglichen Nahrungserwerb und der Bekleidung, sondern mehr dem Zeitvertreib und Vergnügen sowie der Trophäengewinnung. Neben der Fallen- und Beizjagd (mit Habichten und Falken, auch von Frauen ausgeübt) war an den herzoglichen Höfen v.a. die die Hetz- bzw. Treibjagd (zu Pferd mithilfe einer abgerichteten Hundemeute) weit verbreitet.

Im oberen Bogen werden vier Jagdhunde, ein Hase, ein Fuchs, je ein Schwarz- und Damwild sowie zwei Schlangensymbole dargestellt. Im unteren Bogen finden sich fünf unterschiedliche Vögel, ein (Europäisches) Gleithörnchen sowie vier Blütenpflanzensymbole. Die linke Bogenbasis zeigt drei herpetologische Spezies sowie ein (fossiles) Weichtier, die rechte Bogenbasis eine Fliege sowie drei Blüten-Aufsichten.

In der Mitte des oberen Bogens sind ein – von Hunden gehetzter – Eber und ein Damhirsch herausgearbeitet worden. Schwarzwild kam damals wie heute in großen Mengen in Mecklenburg vor. Die kleine Hirschart war nach der letzten Eiszeit in Europa ausgestorben und wurde erst im 16. Jahrhundert wieder aus dänischen Zuchtbeständen in Europa und auch Deutschland angesiedelt. Auch die Mecklenburger Herzöge werden größere Damwild-Rudel in damals üblichen Gehegen gehalten und gejagt haben.

Die Treibjagd mit Hunden auf Füchse und (Feld)Hasen hat eine lange Tradition und war zu Adolf Friedrichs Zeiten sehr verbreitet. Die jeweils zwei Reliefs ganz links und rechts im oberen Bogen stellen eine solche Szene dar. Aktuell sind die Bestände der Feldhasen deutschlandweit gefährdet.

Unter den vier Jagdhunden lassen sich deutlich zwei schlanke Windhunde sowie zwei etwas robustere Tiere erkennen. Im 17. Jahrhundert gab es noch keine gezielte Hundezucht bzw. -rassen im modernen Sinne. Die Tiere wurden nach Körperbau, Veranlagung (z.B. gutes Gespür, schnelles Laufen, starke Muskeln und große Körpermasse, Apportierfreude) und spezieller Verwendung/Funktion (Hüten, Hetzen, Aufspüren...) unterschieden und eingesetzt. So gab es z.B. den sog. Leithund (mit guter Spürnase und Folgsamkeit) in einer Hundemeute. Er wurde an langer Leine zum Aufspüren bzw. Anzeigen des Wildes eingesetzt. Die zwei mit Halsband am Bogen dargestellten Hunde könnten solch eine Funktion wiedergeben. Teilweise wurden dafür „Bracken“ genutzt, die als Stammvater aller späteren Jagdhunderassen Eurasiens gelten. Diese Hunde wurden insbesondere zur Jagd auf Federwild, Dachse und Kaninchen verwendet und repräsentieren unsere heutigen „Vorstehhunde“.

Unter den im Mittelalter schriftlich erwähnten Windhunden wurde die schlanke, schnelle Form v.a. für die Hasenhatz eingesetzt und die robustere, stämmigere Form (u.a. die späteren Doggen und Molosser) zur Hetze von Rot- und Schwarzwild verwendet.

Im unteren Bogen ganz links schaut den Betrachter eine Eule direkt an. Aufgrund der Ohren und Gesichtsmerkmale könnte es eine, auch heute in MV noch häufig vorkommende, Waldohreule sein. Im Grabmal symbolisiert sie vermutlich die Trauer, aber auch die Weisheit (des Regenten). An dritter Stelle v.l. ist ein (Höcker-) Schwan in seitlicher Stellung, mit leicht aufgebäumtem Körper als Verteidigungsgeste, zu sehen. Seit dem frühen Mittelalter war die Schwanenjagd in Nord- und Mitteleuropa ein königliches Privileg und durfte nur vom herrschenden Regenten ausgeübt werden. Auch die Schwanenhaltung bzw. -zucht durfte viele Jahrhunderte nur von Adligen ausgeübt werden. Es war schon etwas Besonderes, dass die Stadt Rostock im Jahr 1473 das "Schwanenrecht" im Bereich der Warnowmündung von der Adelsfamilie Wulffen erwarb (KRAUSE, Karl Ernst (1880): Van der Rostocker Veide: Rostocker Chronik von 1487 – 1491).

Ungefähr in der Mitte des unteren Bogens sind zwei sich anschauende Vögel: ein Hahn und ein Pfau mit aufgestellten Federn (Rad) zu finden. Der ursprünglich aus Indien stammende Hühnervogel war im Mittelalter an Fürstenhöfen als Ziervogel weit verbreitet. Sein Fleisch galt als kulinarische Delikatesse und seine langen Federn waren als Schmuck sehr beliebt.

An dritter Stelle von rechts ist ein (Fisch-) Reiher dargestellt; gut erkennbar am leicht gebogenen Hals. Er hält eine Schlange mit geöffnetem Maul im Schnabel (Symbolik: fressen des Bösen, das die Schlange verkörpert). Reiher wurden an den Fürstenhöfen gejagt und verspeist.

Ganz rechts im unteren Bogen ist ein in Deutschland nie heimisch gewesenes (Europäisches) Gleithörnchen dargestellt, das im Mittelalter aufgrund seines wertvollen Felles v.a. in Russland und seinem asiatischen Hauptverbreitungsgebiet stark bejagt wurde. Über hanseatische Pelzhändler und den Deutschritterorden kamen die wertvollen Felle auch nach Deutschland und wurden hier von Adligen als Futter oder Besatz verwendet. Aktuell leben über 90% der europäisch streng geschützten Art in Finnland. Auf dem Relief nicht lebensecht dargestellt ist der auch im Flug deutlich sichtbare 9-14 cm lange buschige Schwanz des nur max. 20 cm langen Hörnchens.

Auf den 4 Feldern der linken Bogenbasis wurden eine züngelnde Schlange, ein Frosch- und ein Schwanzlurch sowie ein Weichtier abgebildet. Alle Tiere weisen einen Bezug zum Element Wasser auf und wurden mit viel künstlerischer Freiheit ausgeführt. Bei der symbolträchtigen Schlange könnte durchaus eine Parallele zur bis heute in MV weit verbreiteten harmlosen Ringelnatter hergestellt werden. Der Schwanzlurch sieht einem rezenten (Kamm- oder Teich-) Molch und der Froschlurch einem Grün- oder Braunfrosch ähnlich. Das Gehäuse des Weichtiers erinnert mit seinen starken Zuwachsstreifen an einen fossilen Ammoniten (bis vor ca. 50 Mill. Jahren in den Weltmeeren lebender Kopffüßer, naher Verwandter der rezenten Tintenfische), weist aber den Körper einer Schnecke auf. Zur damaligen Zeit könnte solch ein Fossil durchaus als Schnecke angesehen worden sein.

Die Felder der rechten Bogenbasis zeigen drei große Fantasie-Blüten in Aufsicht sowie eine taxonomisch zu den Zweiflüglern gehörende (Echte?) Fliege. Das Insekt trägt mit Blattgold ausgeführte Punkte auf den Flügeln sowie einen glänzenden Hinterleib. Auch wenn es real keine derart gemusterten Fliegenflügel gibt, erinnert das Blattgold doch an die allbekannte Schmeißfliege mit ihrem bläulich-grün schimmernden Hinterleib.

Text: Dipl. Biologin Ina Sakowski, Fotos: Ina Sakowski (Satow), Michael Berger (Rostock), Martin Heider.

Tierdarstellungen in der Adolf-Friedrich-Loggia (Teil 4 von4)

Von Dipl.-Biologin Ina Sakowski – In den Teilen 2-4 dieser Folge wird versucht, die Tierabbildungen naturwissenschaftlich ein- bzw. zuzuordnen. Diese Folge thematisiert die Jagdbogen 4 bis 6.

Abb.1

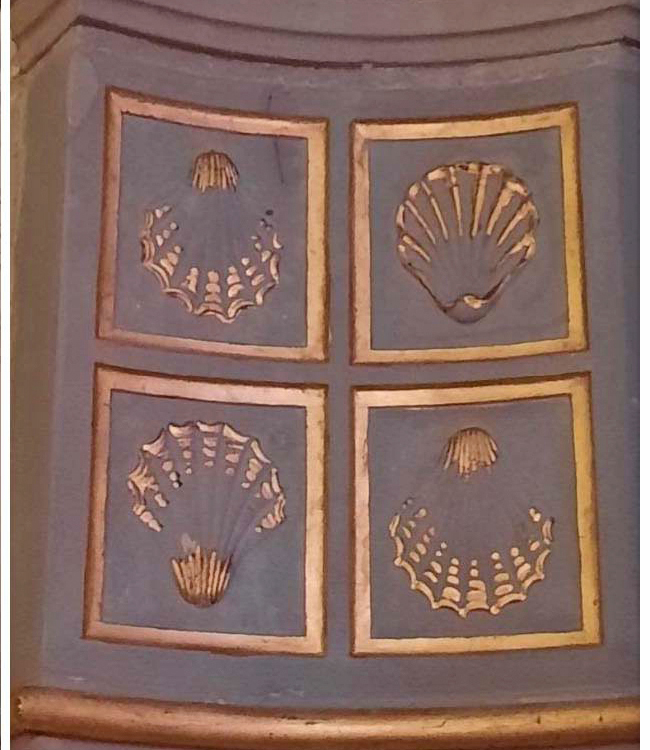

Der 4. Arkadenbogen, direkt hinter der Herzogin, trägt mittig zwei traubenfressende Vögel sowie acht Blütensymbole. Die linke Bogenbasis zeigt zwei große Blüten-Aufsichten sowie eine aufgeklappte (Herz-) Muschel und eine stilisierte (Jakobs-?) Muschelschale von oben (Abb. 1). Aufgrund der kleinen Größe könnte es durchaus eine an der Ostsee vorkommende Herzmuschelart sein.

Abb.2

Die rechte Bogenbasis bildet drei große Blüten und ein (Wild-) Kaninchen ab, gut zu erkennen an den kurzen Ohren (Abb. 2). Kaninchen wurden auch zum Ausgang des Mittelalters üblicherweise mit kleinen, kurzbeinigen Hunden (den Vorfahren der heutigen Teckel) und Fangkörben vor den Ausgängen ihrer weit verzweigten Baue gejagt. Erst ab dem 13. Jahrhundert breitete sich diese Spezies von der Iberischen Halbinsel nach Mitteleuropa aus; heutzutage sind die Bestände deutschlandweit stark abnehmend und bedroht.

Abb. 3

Der Bogen Nr. 5 sowie seine zwei Basen zeigen ausschließlich stilisierte Blüten und Pflanzen.

Der sechste, ganz rechte Bogen zeigt fantasievolle symbolträchtige Reliefs von Blüten, Pflanzen und Früchten sowie in der oberen Reihe, von links beginnend, fünf Fabelwesen- bzw. Tierreliefs. Vom Künstler herausgearbeitet wurden ein (Feld-) Hase, ein Einhorn, ein kräftig gebauter Windhund sowie je ein - aus einer Blüte mit halbem Körper schauender - (Rot-) Hirsch und Jagdhund (Abb. 3 und 4).

Abb. 4

Die linke Bogenbasis zeigt in den vier Feldern zwei Blütenpflanzensymbole, einen traubenfressenden Vogel und einen Bären mit durch die Hinterbeine gezogenem (Teufels)Schwanz (Abb. 5). Hier findet sich also der auf dem „Jagdbogen“ fehlende, im Mittelalter häufig bejagte und als gefährlich angesehene Braunbär. Er symbolisiert in der Grablege vermutlich das Unheimliche und Böse, den Teufel. Durch die gezielte Jagd wurde diese imposante Tierart Anfang des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland ausgerottet. Die letzte Beobachtung in Pommern gab es 1837/38 (Grimmberger, E. et.al. (2020): Atlas der Säugetiere Vorpommerns). Aktuell leben in Europa, überwiegend in den Karpaten und Russland, noch ca. 17.000 geschützte Braunbären.

Abb. 5

Die rechte Bogenbasis zeigt vier Meeresmuscheln (Abb. 6) mit je einer geöffneten Schale (drei Außen- und eine Innenansicht). Taxonomisch ist die Art nicht zuordenbar. Möglicherweise sollten die, schon im Mittelalter gut bekannten, Jakobsmuscheln dargestellt werden. Allerdings fehlen auf den Reliefs die typischen seitlichen „Ohren“. Vielleicht hat der Künstler keine Originale als Vorlage gehabt oder andere Arten, die als Jakobsmuschel ausgegeben wurden. Als Jakobsmuschel oder Pilgermuschel werden zwei nahe verwandte, rezente Arten von Kammmuscheln bezeichnet, von denen erstere im Mittelmeer und zweitgenannte nur im Atlantik vorkommt.

Abb.6

Allen Lesern und Besuchern des Münsters viel Freude beim näheren Betrachten der Loggia!

Dipl.-Biologin Ina Sakowski

Fotos: Ina Sakowski / Michael